ダム旅は「自然×技術×地域文化」を一度に体験できるユニークな旅行として、若者や家族連れなどに注目されてます。

ダムというのは、私たちの生活に重要なインフラ施設です。しかし、近年は巨大な建造物が自然に融合する絶景スポットとして、SNSを中心に人気が出ているのです。

日差しに照らされながら、美しく放水される水のカーテンや山々の緑を映す静かな湖面は、日常生活で疲れた、あなたの心を癒しを与えてくれます。

また、国や自治体なども、「観光資源」としてのダムに注目しており、ダムカードの配布、内部の見学ツアーやスタンプラリーなどのイベントを実施。

週末ドライブで行ける絶景や子供と一緒に学べる無料の社会科見学など、多くの魅力があります。

初心者でも楽しめる人気ダムと楽しみ方を徹底解説。放水の迫力、近隣観光地、SNS映えする写真の撮り方まで、あなたの週末を彩る「ダム旅」の魅力を紹介します。

ダムの基礎知識

ダムとは、河川や渓谷などに造られる巨大構造物で、川の水を堰き止めて貯めておく施設です。

日本では、「地上からの高さが15m以上且つ川の水をせき止めるために設置されたもの」と決められているため、巨大な建造物になっています。

ダムは日本全国に約2,700基以上あり、新潟県の佐渡島などの離島にも設置しております。

そして、ダムは建設する場所に合わせて綿密に計画・設計されており、ダムごとに構造や役割が違います。

ダムに行く前に基礎知識を知れば、ダム旅がより楽しくなるでしょう。

ダム治水と利水が主な役割

ダムは大きく「治水」と「利水」の2つに分かれ、さらに発電などの役割も担っております。

治水とは、大雨や台風などで川の水量が急増した場合、ダムに水を一時的にためて、下流へ水の量を調整し洪水などの水害を軽減すること。

利水とは、ダムに貯めた水を、水道などの生活用水や農業・工業用水として供給し、生活や経済活動を支えること。

その他に、ダム湖の水を吸い上げるなどをして発電する水力発電なども行っています。

このように、ダムは私たちの暮らしに欠かせない大事な施設です。

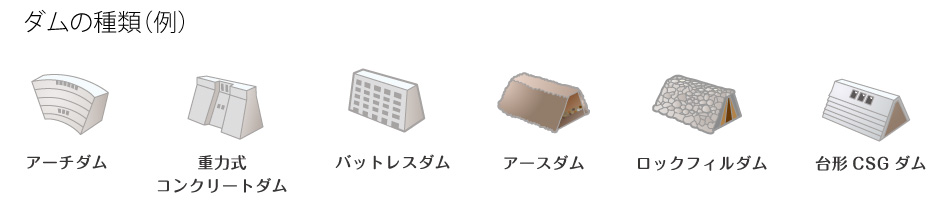

ダムによって構造は変わる

「ダム」と一言で表しても、その構造はダムによってさまざま。

ここでは主なダムの種類と特徴について一部ご紹介します。

| 型式 | 特長 | 代表的なダム |

| 重力式 コンクリートダム |

コンクリートの重量で水圧に耐える。最も一般的なダムの型式 | 奥只見ダム(新潟・福島) 宮ヶ瀬ダム(神奈川) |

| アーチダム | ダムをアーチ状に湾曲させて左右の斜面に水圧を分散させる。比較的狭い谷によく使われる型式 | 黒部ダム(富山) 四万川ダム(群馬) |

| ロックフィルダム | 岩石や土砂などを用いて積み上げて造る。地盤が弱い場所に使われる型式 | 徳山ダム(岐阜) 三保ダム(神奈川) |

ダムの重厚感を感じたいなら「重力式」、ダム堤体の優美な曲線を見たいなら「アーチダーム」、

岩石や土砂で作られた堤体を見たいなら「ロックフィルダム」がそれぞれオススメ。

ダムの構造をあらかじめ知っておくと、現地での見どころが増えるでしょう。

ダム旅の魅力

ダム旅は、誰もが知っているような観光地ではなくても、旅をする目的ができます。

ダムは、山からの水を貯めておく必要があるため、多くが観光地から程遠い山中にあります。

そのため、ルートや周辺の施設など、事前に調べる必要があります。

ダムへの道は劣悪な路面状況且つ細道を走る必要があります。しかし、その道を抜けた先には巨大建造物と自然が融合した非日常の景色です。

ダムは敷地が広く、資料館などが併設され、インフラなどについて子供と一緒に学べます。

旅の醍醐味は、知らないことを発見する喜びと非日常を味わうこと。ダム旅は、両方を同時に実現できます。

放流がもたらす絶景

ダム見学で一番の魅力、それは巨大な建物から水が勢いよく吹き出される「放流」でしょう。

なぜなら、巨大な建造物から大量の水が噴き出される光景は、日常生活では見ることができないからです。

放流が始まる瞬間、静寂だった山あいに轟音が響き、水煙が立ち上がり、そのスケールはまさに圧倒的な迫力。

放流は、人類の英知と自然が生み出す芸術。ときには、水しぶきに虹がかかり、幻想的な風景が現れます。

あなたは、この迫力から生まれる芸術を、写真や映像を見るだけで満足できますか?

放流の迫力と臨場感は現地でしか味わえません。

ダムにて放流を目の当たりにする瞬間は、あなたに「来てよかった」と思わせる最大の魅力です。

放流は見れたらラッキーが基本

ダムの放流はみられたら、基本的には「ラッキー」と思いましょう。

なぜなら、ダムの放流は観光目当てだけではなく、インフラの一環とても行われているからです。

しかし、「ダムがいつ放流するか」を知れば狙って見に行けます。

そもそも、ダム放流は2パターンあります。それは、決めた時間に放流する「定期・観光放流」、大雨や融雪などで水位が上昇した際に安全対策のために行う放流を「緊急・洪水調節放流」です。

それぞれの放流について、下記の表にまとめましたので参考にしてください。

| 種類 | 特徴 | 見られるタイミング | 情報の入手先 |

| 定期放流 (観光放流) |

観光向けに時間が決まっている放流。 毎年の開催期間がある。 |

期間内に行けば、ほぼ見られる。 | ダム公式サイト、観光協会など |

| 緊急・洪水 調整放流 |

大雨や融雪で水位が上がったときに安全対策のために行われる放流。 | 直前〜当日に告知が多いため運次第。 ※告知しない場合あり |

河川情報サイト、Xなど |

これらをもとに、放流を狙って現地を訪れば、理想のタイミングで放流が見られるでしょう。

ダムの放流は誰かが撮影した動画や写真を見るより、現地に行って、あなたの目で迫力や臨場感を味わってこその放流です。

放流を確実に見るなら観光放流

放流をダムで確実に見るなら観光放流の日に行きましょう。

なぜなら、多くのダムでは、イベントの一環で観光客向けの観光放流が実施しているからです。

観光放流で有名なのは黒部ダム(富山)や宮ヶ瀬ダム(神奈川)です。いずれも春~秋にかけての毎日または特定日にて行われてます。

また、群馬県にある奈良俣・藤原・八木沢ダムでは、毎年5月に地元と連携した放流イベントが行われており、多くの見物客が大迫力の放流を目当てに訪れてます。

観光放流は気象条件等で中止になりますので、事前にダム公式サイトなどチェックしましょう。

観光放流はダム旅初心者でも、現地で放流を確実に見れる手段なのです。

無料で楽しめる社会科見学

ダム旅は「無料」で楽しめる社会科見学です。

なぜなら、多くのダムには資料館や見学コースが無料で整備されているからです。

資料館では、ダムについて学ぶことが可能で、誰でも入れます。また、ダムの職員がダムの内部を案内するツアーは大人気。夏休みの自由研究にもオススメ。

ダム旅は「観光地は混雑して嫌だけど旅の充実感は欲しい」人にうってつけです。

夏は涼しいが冬は暖かい。そして、無料で楽しく学べるのがダム資料館の魅力。

ダム資料館で学べること

埼玉県秩父市にある浦山ダム防災資料館「うららぴあ」【出典:ジオパーク秩父公式サイト(https://www.chichibu-geo.com/)】

ダムを訪れたら、ぜひ立ち寄るべきなのがダムに併設されている資料館。

放流や堤体を眺めるだけでなく、ダムの内部構造や役割、計画から完成までを知れば、より一層ダムについて興味を持って見学ができます。

たとえば、ダムの放流や水力発電などの仕組みを、子供達が楽しみながら学べるように体験型の展示物や模型が多くあります。。

また、ダムの建設風景の写真や映像などの資料展示も見どころ。展示されている貴重な資料から、ダムに携わった多くの人たちの苦労と情熱が感じられるでしょう。

つまり、ダム資料館はダムを深く知ってもらう場所。放流後に立ち寄れば、ダムに対しての理解が深まるかもしれません。

子ども連れにも人気の理由

宮ヶ瀬湖湖畔園地にある「グラススライダー」

長さ83m高低差15mをソリに乗って滑り下りる人気のアクティビテ ィ 【出典:公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団公式サイト(https://www.miyagase.or.jp/publics/index/88/)】

ダムは子供連れでも一日中楽しめる場所です。

なぜなら、ダム周辺は広場や公園になっており、ダム見学や資料館と組み合わせれば、遊びと学びを両立しつつ、一日中楽しめる場所になるからです。

たとえば、宮ヶ瀬ダムには近く「あいかわ公園」があり、自然の中でのアスレチックや子供向け大型遊具などがあり、ダム見学と合わせれば一日中楽しめる場所になっております。

このようにダムは無料で楽しめる自然のアミューズメント施設として子供連れにも人気です。

早速、次の休日は子供を連れてダムに行きませんか?

ダムカードを手に入れよう

ダム旅において、ダムでの思い出を後から振り返れる物があると良いですよね?

実は、ダムでも思い出を形して残せるものがあります。それは「ダムカード」です。

ダムカードはトレーディングカード風のデザインにダムの情報が記載されたダムの公式資料兼グッズ。

ダムカードは、ダムの普及等が目的のため、現地配布が原則。そのためダムでの思い出が形になります。その種類は、全国で1000種類以上存在すると言われており、コレクション要素が高くダムに訪れた証にもなります。

あなたも各地のダムを回り、ダムカードをコレクションしてみませんか?

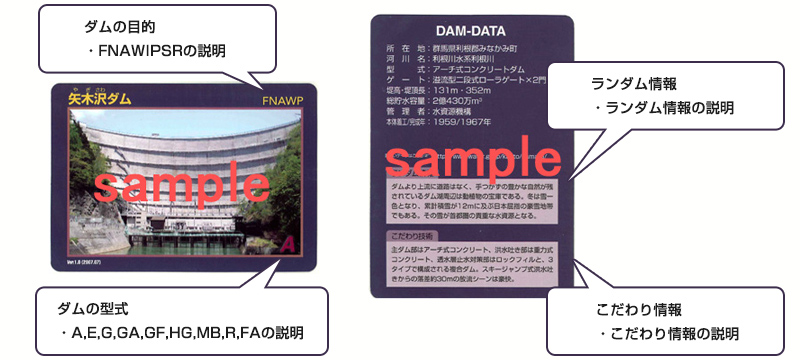

ダムカードはダムの情報が記載されたカード

ダムカードは全国で統一したデザインになっている 【出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html)

ダムカードとは、ダムに関する情報が記載されたカード型パンフレットです。

ダムカードは、国土交通省と水資源機構が、多くの人にダムを知ってもらうために平成19年に始めた施策で、現在では全国各地のダムで作成・配布され、ダムを訪問すれば誰でももらえます。

ダムカードには、ダムの名称やダムの写真だけではなく、目的や型式が記載されています。

【カードに載っている情報】

| おもて面 | ダムの写真・ダムの目的・ダムの形式 |

| うら面 | ダムの情報(ランダム)・こだわりの情報 |

ダムカードは、現地配布が原則のため、訪問した人だけが手に入る現地限定の記念品であり、ファンにとって「収集欲を刺激する物」です。

ダムカードは1000種以上存在

出典:ごち@ダムカード配布情報(https://gochi510.com/2018/02/27/38/)

ダムカードは、全部で1000種類近く存在すると言われてます。

基本デザインは、国土交通省が定めたフォーマットとサイズで統一するように通達されてます。

しかし、ダムカードの中には、通常カードとは異なるレアカードが存在し、期間限定や記念イベントで配布され、ファンの間で人気が集中します。また、記念カードなどは、配布期間が定められており、一期一会の出会いとなることも。

そして、ダムカードは集めた枚数が増えるにつれ、コレクションとしての統一感が楽しめます。

このように、ダムカードは記念品ではなく、ダムでの思い出の証にもなります。

1枚だけではもったない。2枚、3枚と枚数を増やし、ダム旅の思い出と知識を広げてみませんか?

ダムカードは直接ダムでもらいます

ダムカードは、ダムに来た人のみに配布されます。そのため直接ダムに行く必要があります。

ダムカード配布場所はダムによって異なりますが、管理事務所や道の駅など委託された場所に訪れてもらいます。しかし、ダムによっては写真を提示しないとカードが貰えないため、可能な限り配布対象のダムを訪れてから向かいましょう。

また、すべてのダムでダムカードが配布しているわけではありません。「ダムこれ」や「Dammap」などのサイトやアプリを活用して、事前に調べることをオススメします。

| サイト・アプリ | 備考 |

| ダムこれ | ダムカードを配布しているダムのエリア別や都道府県別、水系別やダムの名称でも検索可能 |

| DamMap | 地図や航空写真、地理院地図上などからダムを探せる。ダムカードの配布情報を一覧から検索する機能などがあります |

| DamApp | 訪問したダムやダムカードの収集記録できる。撮影したダムの写真をダムカード風にする機能などがあります。 |

初心者におすすめ!日本全国の人気ダム5選

ここでは、初めてのダム旅でもおすすめな全国の人気ダムを5つ紹介します。

御母衣みぼろ ダム(岐阜)

御母衣ダムは、岐阜県大野郡にある日本初のロックフィルダムです。

完成は1959年。石と粘土を積み上げて造られたダムは、高さ131m、長さ405mになっており、20世紀のピラミッドと呼ばれる程の規模です。

ダムの一部が展望台になっており、エメラルドグリーンが美しい御母衣湖と山々の自然景観を一望できます。特に10月下旬から11月上旬には湖畔の紅葉は絶景。

ダムには、「MIBOROダムサイドパーク」が併設されており、敷地内にある御母衣電力館では、ダムの建設過程や発電技術などを映像や模型で学べる施設です。

また、世界遺産の白川郷や飛騨高山から近く、観光とダム見学を組み合わせた訪問もオススメ。

御母衣ダムは季節ごとの風景や周辺施設も豊かで、学びと絶景を同時に体験できるスポット。

白川郷観光のついでに

御母衣ダムを訪れるなら、白川郷観光と組み合わせたプランがオススメ。

なぜなら、御母衣ダムは白川郷から車で約30分ほどの距離のため、観光とダムを両方楽しめるからです。

たとえば、白川郷にて、世界遺産にも昔ながらの合掌造りの家屋を見学後に御母衣ダムへ向かうと同じ建造物でも異なる「人工と自然の融合美」が迎えてくれます。

古民家の温もりとダムのスケール感。2つの対照的な風景が旅の印象をより深めてくれます。

御母衣ダムはダム見学をメインするより、旅の一部として訪れるダムとして訪問すると、ダム旅初心者でも、気兼ねなく訪問できるでしょう。

御母衣電力館で学ぶ

電力館(手前)からも御母衣ダムを見ることができます。【出典:J‐POWAR公式(https://www.jpower.co.jp/)】

御母衣ダムを訪れたら、「御母衣電力館」にぜひ立ち寄ってください。

なぜなら、中部電力が運営している施設は、御母衣ダムの歴史や発電などをわかりやすく紹介しているからです。

館内には、ダム建設当時の貴重な映像や写真が展示され、当時の技術者たちがどのようにしてこの巨大なロックフィルダムを完成させたのかを知れます。

特に、1950年代後半という限られた資材・機械の中で、自然環境と格闘しながら工事を進めた様子は圧巻。ダムが「技術の結晶」であることを実感できます。

また、御母衣ダムの発電の仕組みを模型や映像を通じで学べます。水がどのように電気に変わるのか、放流ゲートの仕組みや発電機の動作を再現した展示は、大人から子どもまでを夢中にします。

御母衣電力館は、単なる資料館ではなく、ダムという巨大なインフラについて知れる場所。

ダムを見学してから訪れれば、御母衣ダムがただの観光地ではなく、私たちの生活を支えてる場所として感じられるでしょう。

【御母衣ダムの情報】

| 名称 | 御母衣ダム |

| 所在地 | 〒501-5506 岐阜県大野郡白川村御母衣 |

| アクセス | 東海北陸自動車道荘川ICより車で約25分、白川郷ICより約30分。 |

| 開館時間 | 9:00〜16:00(入館受付時間) 休館日:毎週水曜(但しGW・夏休み・10月10日~11月10日は原則無休) 冬期休館期間:12月16日~3月14日 ※MIBOROダムサイドパーク(御母衣電力館)の情報です |

| HP | https://www.jpower.co.jp/damcard/miboro.html#dam_detail |

| ダムカード 配布情報 |

隣接するMIBOROダムサイドパークにて配布 |

宮ヶ瀬ダム(神奈川)

ダムの上に行くには、「インクライン」という乗り物を使用する

宮ヶ瀬ダムは、神奈川県愛甲郡にある重力式コンクリートダムです。

完成は2000年。都心から一番近いオアシスとして水源地の役割を果たしてます。

都心から1時間半で訪れることができるため、週末の日帰りドライブ旅にもオススメ。

名物は定期的に行われている観光放流です。無料で観覧可能なこともあり、毎回大勢の見物客で賑わっております。また、年に一度行われるライトアップ放流は人気イベントで、チケットが毎年入手困難な程。

約70mの高さから勢いよく吹き出した水は、太陽光によって反射され、虹を生み出します。その光景はまさに非日常な光景。

ダムに隣接する「水とエネルギー館」ではダム建設や水道などについて学べる施設になっており、館内の食堂では宮ヶ瀬ダムカレーが食べられます。

また、ダムから、少し下流に移動すると宮ヶ瀬ダムの副ダムの役割を果たしている石小屋 ダムがあり、宮ヶ瀬ダムと組み合わせて見学できます。

都心から一番近いオアシスになっている宮ヶ瀬ダムは、放流の轟音とダムから見る絶景などが楽しめる週末のドライブにオススメなスポット。

観光放流は宮ヶ瀬ダムの名物

宮ヶ瀬ダムの最大見どころは、毎週開催される観光放流です。

高さ約70mの堤体から、約30㎥/sという膨大な水が勢いよく吹き出す姿は圧巻。

観光放流は、4月から11月の間に行われ、放流は約6分間、轟音とともに巨大な水煙が立ち上り、晴天時には太陽光が反射して虹が現れる瞬間は絶景です。

観光放流のオススメの観覧場所は下記の三箇所です。

| 観覧場所 | ポイント |

| ダム正面の橋の上 | ダムを正面から見られる、まさに観光放流の定番ポイント。放流された水がつくり出す優雅なシルエットと、ダム堤体が美しく調和します。着水時の豪快な水音や水しぶきなどの、臨場感は満点 |

| エレベーターの堤体側出口付近 | ダムの真下。最も吐口に近い場所。見上げると、垂直にそびえ立っているかのような宮ヶ瀬ダムが迫ります。迫力の放流が始まると、自分の上にその水量が降りてくるような錯覚に陥るかも。ダム正面ではなく斜め下から見る感じだが、その迫力には必ず圧倒されます。 |

| 新石小屋橋 | ダムから少し離れた場所のため、他の場所に比べ迫力は劣りますが、宮ヶ瀬の美しい景色と放流を満喫できます。また、橋や見学者など、ダムの大きさとの比較対象もふくめて見られるため、実は隠れた名ポイント。 |

観光放流は、人気イベントのため、毎回見物客が多く居ます。しかし、放流観覧場所は、広いため写真や動画撮影がゆっくり楽しめます。観覧場所を変えながら撮影するのもよし、ひとつの観覧場所で撮影するのもよし。自分にあったポイントにて撮影を楽しみましょう。

ダムファン以外にも、家族連れなどに人気の観光放流は、まさに技術と自然が融合した瞬間です。

この放流を見るために、都心から日帰りドライブするのもオススメ。

宮ケ瀬ダムの副ダム「石小屋ダム」

宮ヶ瀬ダムについて学ぶなら「水とエネルギー館」

宮ヶ瀬ダムに隣接されてる水とエネルギー館は、大人から子どもまで楽しめる学習スポットとして人気。

なぜなら、ダムや水資源やエネルギーに関する多くの情報が体験型展示物などで学べるからです。

館内は2階建てになっており、1階はユニークな展示を通して、水源地域の大切さや水力発電についての知識などが学べるコーナー。

2階は宮ヶ瀬ダムについての情報が展示・紹介されているギャラリーです。

また、同じ2階には宮ヶ瀬ダムと同様に、ダムと観光をひとまとめにした「ダムツーリズム」を推進している全国のダムが紹介されており、次のダム旅へのヒントに繋がります。

水とエネルギー館は入館無料。観光放流の時間までの待ち時間に訪れるのがオススメ。ダムの上からは、都心を一望でき、まさに「学びと絶景」を両立できるスポットです。

宮ヶ瀬ダムを訪れたら、「水とエネルギー館」は絶対に欠かせない立ち寄りスポット。迫力ある放流を体感したあとに訪れれば、ダムの奥深さや社会的意義を、強く実感できます。

宮ヶ瀬・石小屋ダムカードも配布しておりますので、ぜひ立ち寄ってください!

【宮ケ瀬ダム・石小屋ダムの情報】

| 名称 | 宮ヶ瀬ダム・石小屋ダム |

| 所在地 | 宮ヶ瀬ダム・神奈川県愛甲郡愛川町半原 石小屋ダム・神奈川県愛甲郡愛川町半原5181 |

| アクセス | 車:中央道相模湖I.C・40分、東名高速厚木I.C・50分、圏央道相模原I.C・約20分 鉄道:小田急線本厚木駅・センター経由半原行バス・愛川大橋バス停下車 |

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) ※12月~3月は、10:00~16:00(入館は15:30まで) ※水とエネルギー館の閉館時間に合わせて駐車場も閉鎖されるので注意 |

| HP | https://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/ |

| ダムカード配布情報 | 宮ヶ瀬ダム・石小屋ダム共に水とエネルギー館で配布 |

八ッ場やんば ダム(群馬)

八ッ場ダムは、群馬県吾妻郡長野原町にある重力式コンクリートダムです。

完成は2020年。首都圏の生活・経済活動を支えている利根川の水源地になっており、首都圏への水害・渇水対策などの役割を果たしてます。

構想から完成までおよそ70年。利根川流域で繰り返された水害を防ぐために建設され、その過程では地域の人々の協力と時間が積み重ねられました。

そして、このダムが特別なのは、完成前に洪水対策で多大な貢献を果たしたという点。それはまさに「完成・運用前から人々の暮らしを洪水から守ったダム」といえます。

また、八ッ場ダムの魅力は周辺環境にもあります。ダムの上からは、四季折々に表情を変える吾妻渓谷 の雄大な眺めが広がり、紅葉シーズンには絵画のような絶景が楽しめます。

さらに、八ッ場ダム建設に伴い付け替えとなった線路の一部を活用し、誰でも気軽に吾妻峡及び八ッ場ダム周辺観光を楽しめるように自転車型のトロッコが人気。

治水・景観・観光が融合した八ッ場ダムは、まさに新時代のダムツーリズム。

ここでは、ダム完成前の活躍、ダムから見える吾妻渓谷の景色、旧線を活用したアクティビティを紹介します。

完成前から大活躍

台風19号翌日の写真。

空だったダムが1日でほぼ満水になった。

八ッ場ダムは、その完成を待たずして防災の要として機能しました。

八ッ場ダム建設中の2019年、台風19号が関東地方を襲い、八ッ場ダムがある群馬県にも大雨をもたらしました。

当時、ダムには一時的に約7500万㎥の雨水が流入し、それを全てダムにて受け止め、下流への洪水リスクを大幅に減少させました、その結果、八ッ場ダムは「完成前から地域を守ったダム」として存在意義を再認識させました。

八ッ場ダムのような完成前から治水効果を発揮させた事例はダム建設において貴重なことです。

この出来事から、八ッ場ダムはインフラ施設として、地域の安全と未来を守る象徴として。完成を待たずに「使命を果たしたダム」として、今も語り継がれています。

ダムから見る吾妻峡

八ッ場ダムに訪れるなら、堤体から眺める吾妻峡の絶景を堪能しましょう。

なぜなら、吾妻峡は、国指定の名勝地。断崖絶壁の間を吾妻川が流れ、四季折々の自然がダム湖と見事に調和しているからです。一時はダムの底に沈むとも言われましたが、ダムが完成した今でも峡谷の絶景は健在です。

紅葉シーズンになると、赤や黄金色に染まった木々がダム湖面に映り込んで幻想的な景観を目当てに多くの人が訪れます。

ダムの上からは、吾妻川が流れ込む渓谷の全景を見渡せます。一年中どの季節に訪れても、渓谷の雄大さに息をのむでしょう。晴れた日には遠くの草津白根山も見渡せ、その光景は技術が自然に融合した景色。

このように八ッ場ダムから眺める雄大な吾妻峡は、旅の思い出になること間違いありません。

旧線跡を活用した自転車アクティビティ「アガッタン」

八ッ場ダム周辺には、ダム建設で移設されたJR吾妻線の旧線を活用した自転車型のトロッコがあります。

その名は「アガッタン」。

アガッタンは「旧線跡を舞台にした非日常の体験」「渓谷の自然美とダム景観」「家族連れでも気軽に楽しめるアクティビティ性」といった要素があり、人気のアクティビティになってます。

片道2.4㎞のコースは、国指定名勝『吾妻峡』沿いを走り、吾妻線が移設するまで全長7.2mで「日本一」短い鉄道トンネル『樽沢トンネル』や八ッ場ダムが見れます。

また、コースに沿いに遊歩道が整備されており、往復で移動手段を変えるのもオススメ。

このようにアガッタンは、渓谷の景色やダムの迫力を間近に感じながら、自然・歴史・人の営みを全身で感じられる貴重なアクティビティです。

アガッタンは人気のアクティビティなので、Webでの事前予約がオススメ。

【八ッ場ダムの情報】

| 名称 | 八ッ場ダム |

| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町川原畑 |

| アクセス | 車:関越自動車道渋川伊香保IC・60分 鉄道:JR吾妻線・長野原草津口駅 |

| 見学時間 | 9:00~17:00 ※なるほど!八ッ場資料館と多目的エレベーターは16:30まで ※八ッ場見放台は冬季閉鎖 |

| HP | https://www.pref.gunma.jp/site/yamba/ |

| ダムカード 配布情報 |

なるほど!八ッ場資料館 道の駅八ッ場ふるさと館など |

【アガッタンの情報】

| 名称 | 吾妻峡レールバイク「アガッタン」 |

| コース | 渓谷コース(雁ヶ沢駅↔吾妻峡八ッ場駅) |

| 出発地 | 雁ヶ沢駅(道の駅あがつま峡対岸) 吾妻峡八ッ場駅(八ッ場ダム本体下) |

| 営業日 | 3月~12月(令和7年度) |

| 便数 | 1日10便(片道5便ずつ)※時期によって変動有 |

| 車輛と定員 | 電動アシスト付き自転車(定員1台2名) ※補助シートを利用すれば4名まで乗車可能 |

| 予約サイト | https://agattan.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1760767076 |

| 予約について | 片道ずつ予約(片道のみ予約の場合、戻りは徒歩のみ) |

日吉ダム(京都)

日吉ダムは京都府南丹市にある重力式コンクリートダムです。

完成は1998年。京都市内から車で1時間の場所にあり、淀川水系の要として、流域の洪水対策や京阪神地域へ渇水対策に貢献し、周辺地域の観光・学習・憩いの拠点としても親しまれています。

重厚で直線的な堤体形状から別名・軍艦ダムとも呼ばれ、甲子園球場の約70倍の広さを誇るダム湖「天若湖」は、緑豊かな自然に調和する景観が特徴。

また、日吉ダムは「学びと癒しを一緒に体験できるダム」としても注目されてます。

ダム直下には、温泉・レストラン・BBQなどが楽しめる「スプリングスひよし」、近隣にはダムの構造や防災の仕組みなどを体験しながら学べる防災資料館があり、家族連れにも人気。

日吉ダムは、淀川水系における治水・利水の要であると同時に、景観・学び・癒しを兼ね備えた「地域に開かれたダム」として全国的にも注目されているダムです。

スプリングスひよしで温泉とグルメ

スプリングス日吉からダムが目の前に見えるのでアウトドアを楽しみながらつつダムの迫力を味わえます。

「スプリングスひよし」は、日吉ダム直下にあり、豊かな自然を楽しめるキャンプ & スパリゾートとして、地元の人にも愛されている施設。

なぜなら、温泉や道の駅などがあり、さらにはBBQやキャンプなどが楽しめる施設施設になっているからです。

たとえば、温泉では、緑の山々と日吉ダムを眺めながら、日常の喧騒を忘れて静かな時間を過ごせます。敷地内には手ぶらで楽しめるBBQ場、館内には地元野菜や特産品、お土産が購入できるためドライブの立ち寄りにもオススメ。

ダムの迫力を体感した後は、温泉でゆっくりと体を癒すのもよし、ダムを眺めながらアウトドアを楽しむのもよし。日吉ダムは訪れる人のワガママを全てかなえられる場所です。

京都の郊外にある、巨大ダムにて自然を満喫する一日を過ごすという、少し趣向を変えた京都観光はいかがですか?

日吉ダムと防災を学ぶなら「ビジターセンター」

日吉ダムビジターセンター外観【出典:建物図鑑Ⅱ(https://zukan.exblog.jp/4548838/)】

日吉ダムを深く理解するなら、隣接するビジターセンターを見学しましょう。

ビジターセンターは「見る・触れる・体験」がコンセプト、館内ではダムの仕組みや防災の重要性を、展示物とシミュレーションで楽しく学べます。大型モニターでは、放流の様子や水位変化のシミュレーション映像が流れます。

他には、模型を用いて水の流れを再現する展示物や、操作盤を模した「ダム操作体験コーナー」があり、子どもたちに大人気。また、過去の洪水被害や防災の取り組みをまとめた展示では、ダムが地域を守る存在であることを改めて実感できます。

このことから日吉ダムは、学びの場としても価値がある場所とも言えるのではないですか?

ダムでの放流などで、迫力うぃ堪能した後は、防災の知恵を学び、締めには温泉で癒しを。

日吉ダムでは、あなたに「心に残る一日」を提供してくれます。

【日吉ダムの情報】

| 名称 | 日吉ダム |

| 所在地 | 京都府南丹市日吉町中神子ヶ谷68 |

| アクセス | 車:京都縦貫道・園部ICから約10分 電車:JR山陰本線日吉駅・市営バスで10分 |

| 見学時間 | 9:00~17:00 |

| HP | https://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/index.html |

| ダムカード配布情報 | 日吉ダム管理所 インフォギャラリー(見学者用エレベーター前カウンター) |

奥只見ダム(新潟県・福島県)

奥只見ダムは新潟県と福島県の県境にある重力式コンクリートダムです。

完成は1959年。国内最大級の水力発電用ダムとして、日本の電力供給の要として果たしてます。

奥只見ダムは、秘境にある巨大ダムと広いダム湖が生み出す壮大な景観が、訪れた人の度肝を抜くでしょう。

周辺には全区間の約9割がトンネルになっている奥只見シルバーライン、遊覧船ではダム湖を周遊できるプランや銀山平や尾瀬へのハイキング行く人のための移動手段として人気です。

まさに秘境の巨大ダムと呼ばれるにふさわしいスケールと、静謐な自然美を同時に味わえるのが奥只見ダムの魅力。

ここでは、奥只見ダムへのメインルートになっている「奥只見シルバーライン」、奥只見ダムの歴史や仕組みについて知れる「奥只見電力館」について紹介します。

全区間のほとんどがトンネル「奥只見シルバーライン」

【出典:PrismJapan(https://ppap.kinto-jp.com/)】

奥只見シルバーラインは全長22㎞の区間に19か所トンネルがある珍しい道路です。

なぜなら、奥只見シルバーラインは、ダム建設用道路だったため、重機・資材運搬用のトラックが雪深い山岳地帯でも通行させる目的があったからです。

標高750m付近の奥只見ダム建設現場は、2,000m級の銀山に囲まれた険しい場所にあり、地表ルートでの道路施工は不可能。そこで、安全かつ最短の輸送経路として山を貫くトンネル方式が採用され、豪雪地帯を直線で通すことで、地上経路の約9kmに及ぶ蛇行区間を省略しました。

手掘りのトンネルの中は薄暗く、壁は岩肌むき出しの状態です。しかし、途中にはトンネル内交差点という珍しい場所やトンネルの間から見える絶景は数少ない見どころ。

このことから、奥只見シルバーラインは「地底を走る道」「もぐら道」と呼ばれ、沿道全線連続トンネル体験が観光要素としても人気です。

もぐら道を抜けた先に見えるダムは、まさに地底から地上へ上がってきた感覚になるでしょう。

※奥只見シルバーラインは冬季は通行止めになるため訪問時期には注意

奥只見ダムについて知るなら「奥只見電力館」

奥只見電力館外観【出典:J-POWER(https://www.jpower.co.jp/)】

奥只見ダムを訪れたら、ぜひ立ち寄るべきなのが奥只見電力館。

なぜなら、奥只見電力館は、ダムと発電所のしくみや水力発電の重要性を学べる学習・観光拠点になっているからです。

館内は、多くの展示物や映像を用いて、ダムや発電所の歴史や発電の仕組みが学べ、建設当時の映像や記録等が見られます。

館内からは奥只見湖を一望でき、四季折々の景観も見どころのひとつ。紅葉の季節には、窓越しに広がる湖面と山々がまるで一枚の絵のように美しく映ります。

「奥只見電力館」を訪れれば、奥只見ダムが日本の電力供給を支える重要な場所であることを、改めて認識できるでしょう。

【奥只見ダムの情報】

| 名称 | 奥只見ダム |

| 所在地 | 新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥1317 |

| アクセス | 車:関越自動車道・魚沼I.C 奥只見シルバーライン経由 電車:上越新幹線・浦佐駅下車 バス(※土日祝のみ) |

| 開館時間 | 9:00~16:50(※11月中旬から5月中旬まで冬季閉鎖) ※奥只見電力館基準 |

| HP | http://www.okutadami.co.jp/dam/index.html |

| ダムカード配布情報 | 奥只見電力館にて配布(冬季閉鎖中は配布なし) |

ダム旅をさらに楽しむ

ダム旅を最大限に楽しむには、「時期」「行先」「目的」を決めるのが大切。

訪れるなら、放流が活発行われている季節を選び、周辺の観光施設や温泉でゆったり過ごし、旅の証としてダムカードを手に入れたい。

ダムは日本中にあり、それぞれに個性があります。春から夏にかけては放流のハイシーズン、秋には紅葉と堤体のコントラストが見どころ。そしてダム周辺には、資料館・カフェ・温泉など、地域ならではの楽しみが充実。

さらに、「ダムカード」集めも人気アクティビティ。現地限定なので手に入れると、ダム旅の達成感が得られます。

ここでは、放流のベストシーズン、ダム旅と合わせたい観光施設、ダムカード収集における注意点を紹介します。

6月~10月は放流のベストシーズン

ダムの放流を見るなら、6月〜10月の梅雨から台風の季節がベストシーズン。

なぜなら、この時期は水量が多く、ダムの運用や発電が活発になるため、迫力ある放流を間近で見られるチャンスが増えるからです。

そして、梅雨から台風の季節は放流のベストシーズンと言われる訳を3つの視点から紹介します。

| 自然条件 | この時期は雨が多いため河川の水かさが増す傾向があり、その結果、ダムの貯水量が増え、放流の勢いもスケールも最大に。 多くのダムではこの時期に「事前放流」や「観光放流」が行われ、大迫力の水しぶきや轟音が響くダイナミックな光景が楽しめます。 |

| 運用 | 6月〜10月は「出水期」と呼ばれ、洪水対策が最も重要な季節。ダムでは安全のために、あらかじめ貯水量を減らす事前放流を実施。 また、水量が豊富なこの時期は、発電用の水も確保しやすいので、治水と発電の両立が可能です。 |

| 観光 | 黒部ダム、宮ヶ瀬ダム、温井ダムなどの観光放流に力入れている人気ダムがこの時期に合わせて放流を実施 |

このような理由から、ダムの放流のベストシーズンは6月~10月と言われてます。

放流はダムの公式サイト・SNSなどに掲載されてますので、事前にチェックすれば確実に放流も狙える充実したダム旅ができます。

※台風や大雨時は危険なのでダムに近づくのは出来るだけやめましょう。

周辺で楽しめる観光施設

ダムカード収集の注意点

ダム旅といえば、現地で配布されてる「ダムカード」。

ダムの特徴やデータ、建設年などが記載されたカードで、記念品としても人気です。

但し、収集を楽しむには以下のような注意点があります。

| ダムカードの配布は現地のみ | ダムカードの目的は、ダムの普及。そのため、現地での配布が基本。転売はもちろん、郵送配布や代理受け取りも原則不可 |

| 配布場所 | 多くのダムカードは管理事務所でもらえます。しかし、管理上の理由などで、近隣の道の駅などが配布場所になることも。 |

| 配布日時 | 「平日のみ」や「9~17時まで」など配布日時が決まってます。また、冬季閉鎖中や年末年始の配布はありません。 |

| 写真などの証明が必要な時があり | ダムカードをもらう条件に、現地訪問した写真などの提出が求められます。カードもらう際は一度ダムを訪問して、配布場所に向かうと効率がよく回れます。 |

このようにダムカード収集は、コレクションだけでなく、ダムに訪問した証にもなります。

上記の表に書いた注意点を参考にして、1枚ずつ手に入れれば、あなたのカードファイルは「日本のダム記録帳」として残せるでしょう。

次の旅では、ぜひ現地限定のダムカードと体験をセットで手に入れてみませんか。

ダム写真での写真撮影について

訪れたダムの絶景、その迫力や静けさを写真に残したいですよね?

しかし、同じダムを何度も撮影しても、「印象に残る写真」にならず、「ただの記録写真」になってしまい悩んでませんか?

実は、ダムを美しく撮影するには撮影角度と光を意識すると出来栄えが変わります。

ダムは巨大です。そのため、色々な角度から撮影ができます。光は自然光を活用し、時間や季節による表情の変化を楽しむのがポイント。

また、近年ダムが観光地として人気が高まる中、撮影時のマナーや安全意識も重要。

そして、撮影したダムの写真は、SNSで共有することで「新しい発見の輪」を広げられます。

ここでは、印象に残るダム写真の撮り方、現地での撮影マナー、SNSで映える投稿のコツまで、あなたのダム旅を「映える思い出」に変える秘訣を紹介します。

ダム撮影のポイント

ダム撮影において高価なカメラや高度なカメラテクニックがなくても大丈夫。

なぜなら、下記で紹介するポイントを意識すると、スマホでも迫力あるダムの姿が撮影できるからです。

| 内容 | 理由 |

| 撮影角度を変える | ダム正面からだけでなく、横や上からも試しましょう。見上げながら撮ると迫力が出て、展望台から撮るとスケールの大きさが伝わります |

| 光の向きを意識 | 朝や夕方の柔らかい光は、ダムの陰影をきれいに見せてくれます。技術は要りますが。逆光の時間は、堤体がシルエットになってドラマチックな写真に |

| 水面や自然を入れる | 湖や山が写ると、落ち着いた写真に。また、水面に映る空や木々も素敵なアクセント。スマホでも、反射を上手に使うと透明感のある写真になります。 |

| ズームしすぎない | ダムから遠いと、ついズームで撮りたくなりますが、ダムは大きすぎて全体が入りません。少し離れて、風景の一部として撮ると写真のバランスが良くなります。 |

| 放流を撮るときは連写または動画 | 放流シーンは一瞬で変化します。連写や動画モードを活用すると、ベストな瞬間を逃しません。 |

| 時間帯を意識 | 季節にもよりますが、朝か夕方の柔らかい光の中で撮影すると、 影が長く伸びて、ダムの立体感が自然に出ます。 |

| 構図を工夫 | ダムをレンズの中心からずらしたり、空や木を少し入れるだけでも写真の印象が変わります。「三分の一構図(空:山:水)」を意識すると安定感のある写真になります。 |

ダム写真に限らず写真で大切なのは、「撮影の上手さ」より「工夫」です。

上記で紹介したことを意識すれば、あなたのダム写真は一気に変わるでしょう。

ダムへ行くときは、スマホ片手にぜひ試すと、あなたにとっての「映える一枚」は、少しの意識や工夫から生まれます。

撮影マナーと注意点

美しい写真を撮影する前に、安全とマナーを守りましょう。

ダムはインフラ施設です。そのため、立ち入り禁止区域などが存在します。また、ドローンの使用の際は許可が必要。

また、ダムは場所によって強風や不安定な足場が存在します。撮影に夢中になると、思わぬ事故や迷惑行為に繋がります。くわえて、人が多く訪れるダムでは譲り合いも大切です。

-

立入禁止区域には絶対入らない -

三脚は人の往来の妨げにならない位置に設置。また、風で倒れないように注意

-

ドローンの無断飛行は航空法違反。撮影は事前に管理事務所等に許可を。 -

放流撮影時はできるだけ風下を避け、機材には防滴カバーをつける

後先を考えずに写真映えを意識してルールを破ると、様々なトラブルに巻き込まれたり、規制や禁止事項が増えます。自分だけじゃなく他の人も気持ちよくダム撮影を楽しめるように配慮する。

それが、真のダムフォトグラファーです。

ハッシュタグを使ってSNSに投稿

現地で撮影した写真はSNSで共有し、新しいダム友と出会うきっかけに。

SNSでは、ダムファンが情報交換や撮影スポットを共有しており、ハッシュタグ(#)を活用することで、自分の写真がより多くの人の目に留まりやすくなります。

-

人気タグ(#ダム旅 #放水日和 #ダム女子 #ダムカード など)を活用

-

投稿時はダム以外に「季節・天気」を添えると反応されやすい

-

全景・放水・ディテールで構成して投稿すると臨場感が伝わりやすい

-

現地での感想を添えると、ストーリー性のある写真に

SNS投稿は、記録と共有を同時にできる場所です。

あなたも写真を通して、ダムの魅力を世界へ発信してみませんか?

あなたが何気なく投稿した1枚の写真によって、誰かの「次に行くダム」を決めるきっかけに繋がるかも。

ダム観光のアクセス・持ち物ガイド

ダムは基本的に山間部にあるため、街中の観光地とは少し勝手が異なります。

せっかく訪れるなら、「服装」や「持ち物」「天候・安全対策」をしっかり整えておけば、快適で安全なダム旅が約束されるでしょう。

特に、ダムは巨大のため、強風・高低差・天気の急変などの環境要素が重なることが少なくありません。加えて、昨今では熊の出現頻度も上がってます。

また、資料館や遊歩道、展望台などを巡る場合は、徒歩の時間が長くなることも。

この章では、ダム旅における服装や持ち物について、天候の影響、現地で注意すべき点とダム旅の「備え」をわかりやすく解説していきます。

ダム旅におすすめの服装と持ち物

ダムを訪れる際の服装は、動きやすさと気温差への対策が必要。

理由は、ダムは山間部にあるため、街中より気温が低く、時より風が強く感じられることがあります。そのため、履き慣れた靴と体温調節しやすい服装を組み合わせると快適に見学できます。

一方で、冬のダムでは、寒さ対策が重要。山間部なので気温が低く、手袋やマフラーなどの装備が必須。靴は滑りにくいのものを選び、路面凍結してる可能性がある場所では、滑り止めがあると安心。

持ち物としては、飲み物・タオル・防滴対策・雨具が基本。放流時には水滴が飛ぶ可能性があるため、スマホやカメラに防滴カバーをやジップ袋などで保護すると良いでしょう。

冬場は手がかじかんで、写真撮影がしににくいので、カイロがあると快適に撮影できます。

季節ごとに必要な荷物は変わります。しかし、共通して言えるのは、ダム旅はアウトドア寄りの備えをしておくと安心ということです。

しっかり準備することで、ダム旅はより快適で心地よいものになります。季節に合わせた準備を行い、季節ごとに変化するダムの姿を見に行きませんか?

ダムでは天候・足元・動物に注意

ダムでは天候・足元・野生動物などに注意して行動しましょう。

ダムは天気が急変しやすい山間部のため、気象情報を見てからダムへ向かい、現地では濡れた地面や階段で滑らないよう足元に気を配りましょう。また、放流時は風下に立つと衣類やカメラが濡れることがあるため、立ち位置にも注意が必要です。

安全面では、立入禁止エリアなどには絶対に入らず、遊歩道ではルートから外れないをことが大切です。特に人が少ない場所や崖沿いでは慎重に行動すること。

また、近年ではダム周辺にも熊が出没してます。ダムに行く際は事前に熊の出没情報もチェックし、直前に目撃情報がある場合は訪問を取りやめる決断も大切。

現地に行く際は鈴やラジオなど音を出しながら見学しましょう。

「少しでも危険を感じたら無理をしない」。天候や安全に対する意識を持つことで、ダム旅をより心地よいものにしてくれます。

ダムではルールを守って見学

ダムは観光地であると同時にインフラ施設、ルールを順守して見学することが重要。

ダムには貯水設備や電力設備などがあり、一般客が入れない場所が多くあります。ルールを順守することで、自分の安全と施設の運用が守られます。

ダム見学の際は、立入禁止エリアには絶対に入らず、看板やスタッフの案内に従うなどのルール順守が求められます。くわえて、ドローンや三脚使用時には許可や配慮が必要です。

また、ダム湖は水源でもあるため、ゴミは必ず持ち帰りましょう。

ダム旅はルールをしっかり守れば、心地よい楽しさが味わえます。

ダムを観る・楽しむ、自然を大切にする。その姿勢が、次の旅につながるでしょう。

まとめ

ダム旅は、観光地の人混み避けることで、自然・技術・地域文化が交わる知的な癒しが満喫できます。

ダム本体や放流の迫力、湖面の静けさ、学びが無料で楽しめるコスパの良さにくわえて、温泉などのアクティビティがあり、日帰りでも楽しめるのも魅力。

ダムカード収集を目的にして多くのダムを回るのもよし、ひとつのダムに絞りのんびり過ごすのもよし、ダム旅は人によって様々です。

さあ、あなたも次の休日は少し足を伸ばして「ダム旅」へ行きませんか?

放流の轟音と人工美溢れるダムが、あなたの週末に忘れられない時間を与えてくれるでしょう。

コメント